Akhirnya, yang dihebohkan publik selama beberapa minggu ini mulai menemukan titik klimaksnya. Senin (19/5), dua pasangan capres-cawapres dideklarasikan pada publik. Di Gedung Joang 45, Joko Widodo dan Jusuf Kalla dideklarasikan sebagai pasangan capres-cawapres oleh PDIP dengan dukungan Nasdem, PKB dan Hanura. Di Gedung Polonia, giliran Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dideklarasikan sebagai pasangan capres-cawapres oleh Gerindra dengan dukungan Golkar dan sejumlah partai Islam: PAN, PKS dan PPP.

Ada beberapa kesamaan yang tertangkap publik dalam deklarasi kedua pasangan ini. Kesamaan pertama adalah dominannya warna merah dan putih dalam deklarasi itu. Mudah diduga, para calon ingin menegaskan kesetiaan mereka pada bendera merah putih. Seperti bersepakat, para calon pun sama-sama mengenakan busana putih. Sangat boleh jadi mereka ingin menekankan kesan kebersihan dan kesucian, di tengah persoalan korupsi yang masih menjadi PR bangsa kita.

Kesamaan kedua, deklarasi itu secara sadar menekankan koneksi para calon dengan semangat mendiang Presiden Sukarno. Rieke Dyah Pitaloka yang memimpin deklarasi Jokowi-JK menekankan bahwa Gedung Joang 45 dipilih sebagai lokasi karena “di gedung inilah dulu Bung Karno melakukan kaderisasi”. Senada dengan itu, para petinggi Gerindra menyatakan bahwa suasana deklarasi di Gedung Polinia dibuat semirip mungkin dengan suasana pembacaan naskah proklamasi oleh Bung Karno. “Kita memang pengagum Sukarno,” kata Ketua Umum Gerindra. “Kita juga pendukung idealisme Sukarno karena kemandiriannya.” Apapun tujuannya, kedua pasangan capres-cawapres sama-sama menjadikan Sukarno sebagai personifikasi idealisme yang mereka klaim di hadapan publik. Akan halnya pembuktian idealisme itu, tentu waktu yang akan menunjukkan.

Kesamaan ketiga yang barangkali tak terlalu banyak diperhatikan oleh publik, kedua pasangan capres-cawapres ini adalah orang-orang sangat kaya. Keempatnya memiliki profesi yang sama: pengusaha — dan bukan pengusaha menengah apalagi pengusaha kecil. Semuanya pengusaha besar dengan kekayaan yang juga besar. Jokowi dan Jusuf Kalla boleh saja nampak sederhana. Mereka selalu mengenakan busana yang tak nampak mewah. Tapi kekayaan mereka sama sekali tidak sederhana. Jusuf Kalla, yang di sakunya selalu terlihat pulpen murahan, adalah seorang pengusaha dengan kekayaan tak kurang dari Rp. 300M. Jokowi yang bahkan hampir tak pernah membawa pena di sakunya (apalagi arloji), dan nampak kurus kering itu, sama sekali bukan orang biasa. Kekayaannya hampir Rp 30M. Prabowo Subianto pernah menjadi bagian dari Keluarga Cendana, sehingga tak mungkin miskin. Profesi dia sebagai pengusaha pasca dipensiunkan dini dari TNI memberinya kekayaan besar, yang dipamerkannya tanpa ragu. Konon, harta Prabowo mencapai hampir Rp. 2T. Hatta Rajasa juga adalah pengusaha yang kekayaannya tercatat lebih dari Rp. 15M (belum termasuk BMW X5 yang diatasnamakan putrinya).

Intinya, para kandidat ini orang-orang kaya. Siapapun pemenangnya, lembaga kepresidenan kita akan diisi dua di antara orang-orang paling tajir di negeri ini. Tak ada lagi kisah Presiden, yang usai dilantik hanya sanggup merayakannya dengan membeli 50 tusuk sate ayam di pinggir jalan, seperti Sukarno yang dikagumi kedua pasangan ini.

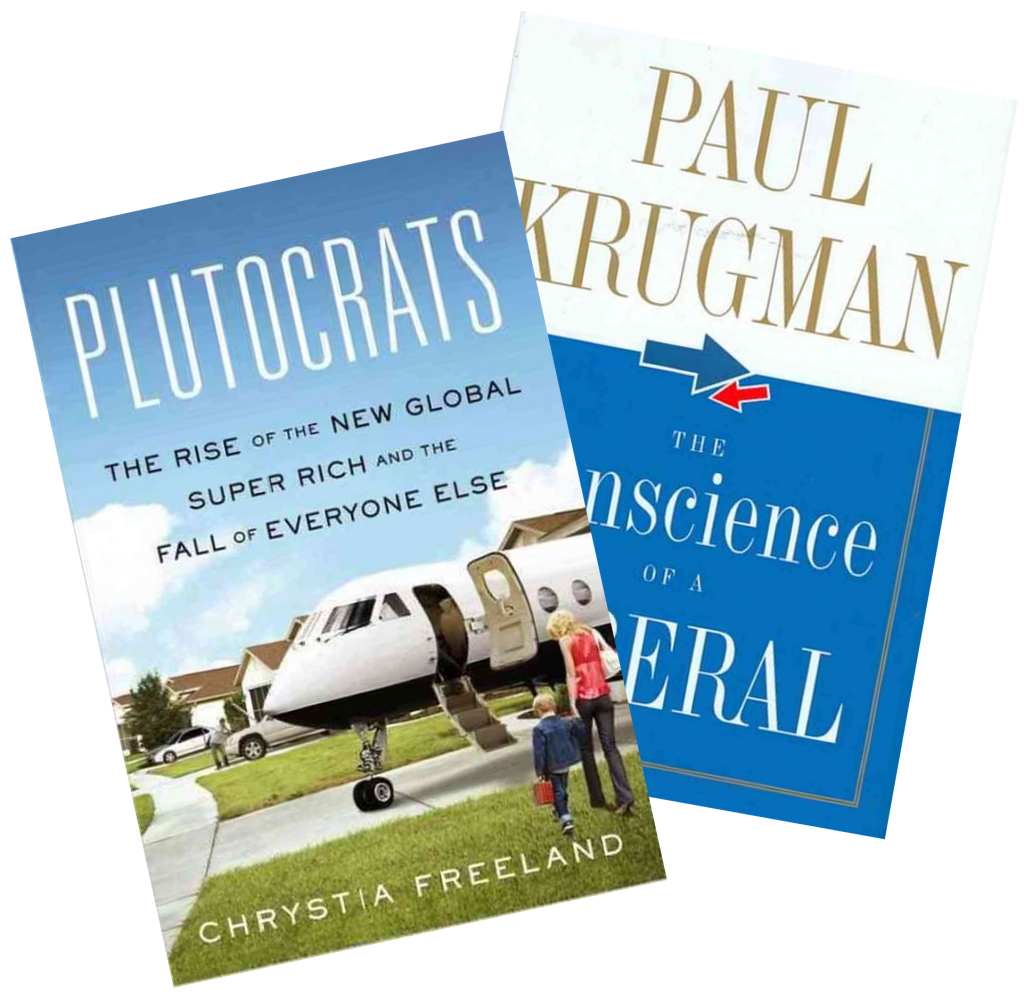

Politik kita tak lagi murah. Biaya tinggi membuat hanya orang-orang ekstra kaya yang mampu menanggung ongkos politik pemilihan presiden. Jika gejala ini berlanjut, maka pemerintahan kita akan lambat laun menjadi apa yang oleh ilmu politik disebut sebagai PLUTOKRASI, yakni pemerintahan oleh orang-orang sangat kaya. Ini bukan fenomena khas Indonesia sebenarnya. Meningkatnya gejala plutokrasi di Amerika telah mendorong lahirnya beberapa karya, termasuk yang ditulis oleh Paul Krugman (2007) dan –secara lebih renyah– oleh Chrystia Freeland (2012). Salah satu penyebab meningkatnya gejala plutokrasi ini adalah maraknya fenonema vote buying, yang di Indonesia dikenal sebagai money politics itu. Fenomena ini menyebabkan hanya 0,1% penduduk yang betul-betul mampu berlaga dalam politik. Meski sejatinya semua warga negara yang memenuhi syarat berhak untuk dipilih dan memilih, namun politik biaya tinggi membuat hanya para tajir yang berhak dipilih. Dalam kondisi begini, jangan harap korupsi akan sirna.

Politik kita tak lagi murah. Biaya tinggi membuat hanya orang-orang ekstra kaya yang mampu menanggung ongkos politik pemilihan presiden. Jika gejala ini berlanjut, maka pemerintahan kita akan lambat laun menjadi apa yang oleh ilmu politik disebut sebagai PLUTOKRASI, yakni pemerintahan oleh orang-orang sangat kaya. Ini bukan fenomena khas Indonesia sebenarnya. Meningkatnya gejala plutokrasi di Amerika telah mendorong lahirnya beberapa karya, termasuk yang ditulis oleh Paul Krugman (2007) dan –secara lebih renyah– oleh Chrystia Freeland (2012). Salah satu penyebab meningkatnya gejala plutokrasi ini adalah maraknya fenonema vote buying, yang di Indonesia dikenal sebagai money politics itu. Fenomena ini menyebabkan hanya 0,1% penduduk yang betul-betul mampu berlaga dalam politik. Meski sejatinya semua warga negara yang memenuhi syarat berhak untuk dipilih dan memilih, namun politik biaya tinggi membuat hanya para tajir yang berhak dipilih. Dalam kondisi begini, jangan harap korupsi akan sirna.

Perselingkuhan antara kekuasaan dan uang bisa kita persalahkan sebagai penyebab fenomena ini. Namun ada baiknya kita coba introspeksi diri kita, para pemilih, yang barangkali terlah berperilaku terlalu murahan. Banyak di antara kita yang mau menjual suara demi sejumlah rupiah. Inilah fondasi vote buying: adanya penjual. Jika negeri kita kian lama kian rapuh karena gejala plutokrasi ini, kita semua juga yang salah. Maka mumpung belum terlambat, berhentilah jadi pemilih murahan.